| CASO CLINICO: RIABILITAZIONE

IMPLANTO-PROTESICA

SU PAZIENTE AFFETTO

DA SINDROME DELL'X-FRAGILE

di L. Montella e E. Raimondo

La sindrome dell'X fragile (o sindrome di

Martin-Bell o FraX) è una malattia genetica

umana causata dalla mutazione del gene

FMR1 sul cromosoma X, mutazione presente in un

maschio su 4000 e in una femmina su 6000. Il nome

"X-Fragile" deriva dal fatto che la mutazione del DNA

provoca una modificazione della struttura del cromosoma

X che visto al microscopio presenta una "strozzatura"

nella regione terminale del cromosoma X (q27.3),

dove è situato il gene FMR1. La sindrome dell'X fragile (o sindrome di

Martin-Bell o FraX) è una malattia genetica

umana causata dalla mutazione del gene

FMR1 sul cromosoma X, mutazione presente in un

maschio su 4000 e in una femmina su 6000. Il nome

"X-Fragile" deriva dal fatto che la mutazione del DNA

provoca una modificazione della struttura del cromosoma

X che visto al microscopio presenta una "strozzatura"

nella regione terminale del cromosoma X (q27.3),

dove è situato il gene FMR1.

È noto però che nella maggior parte dei casi di FraX,

l'alterazione responsabile della sindrome è l'espansione

di una sequenza ripetuta di tre basi nucleotidiche (Citosina

Guanina Guanina: tripletta CGG) a livello del

gene FMR1. Normalmente il gene FMR1 contiene tra 6

e 53 ripetizioni del codone CGG (ripetizioni di trinucleotidi),

negli individui affetti dalla sindrome dell'X

fragile, FMR1 ha più di 230 ripetizioni di nucleotidi. Le

persone che possiedono un numero di ripetizioni comprese

tra 56 e 200 CGG vengono definite portatori sani

della pre-mutazione. In questo intervallo l'espansione

CGG consente al gene FMR1 di funzionare ancora e

quindi non provoca alcun sintomo clinico della malattia.

Nelle persone affette il numero di ripetizioni CGG

supera le 200 copie. L'espansione della tripletta CGG a

cui si associa un'ulteriore modificazione del DNA, detta

metilazione, provoca il mancato funzionamento del

gene FMR1, e viene definita mutazione completa.

I maschi con la mutazione completa presentano ritardo

mentale di grado variabile (da lieve a grave) e tratti

fisici caratteristici, mentre solo la metà delle femmine

con la mutazione completa presenta i sintomi della

malattia. Le caratteristiche fenotipiche tipiche della

sindrome sono: tratti somatici del volto caratteristici,

macro-orchidismo, ipotonia muscolare localizzata. Le

caratteristiche comportamentali possono comprendere

movimenti stereotipati, sviluppo sociale atipico. In particolare,

timidezza e limitato contatto con gli occhi dell'interlocutore.

Alcuni individui affetti dalla sindrome

dell'X fragile rientrano inoltre nei criteri diagnostici

dell'autismo.

Il tipico sviluppo del cranio dei pazienti FraX, determina

la predisposizione all'insorgenza di diversi disturbi e

patologie che, spesso richiedono l'intervento simultaneo

dell'odontostomatologo e dell'otorinolaringoiatra.

• Fronte alta, faccia stretta, naso lungo/grosso/a bulbo,

labbra sottili/retratte

• Palato ogivale/stretto

• Macrodonzia totale o parziale

• Lassità articolare dell'ATM

• Ipotonia muscolare

La conformazione tipica del massiccio facciale, in associazione

all'ipotonia muscolare, localizzata a livello di

labbra, guance e lingua, predispone a quadri di morso

aperto, affollamento dentario, respirazione orale, apnee

notturne da anomalo sviluppo dei seni mascellari, alta

inserzione dei muscoli tensore e elevatore del velo

palatino con conseguente ipoacusia omo/bilaterale da

ostruzione delle tube di Eustachio. Appare ovvio il diretto

collegamento clinico tra le predette anomalie e patologie

come lesioni cariose, parodontopatie, sinusiti, ecc.

L'ipotonia dei muscoli orbicolare, zigomatico, massetere

e temporale possono esitare in numerose e significative

caratteristiche facciali. L'angolo della bocca è abbassato,

con elevazione passiva del labbro superiore ipotonico

e l'allungamento dei versanti laterali.

DIAGNOSI (OPT 1- Figg. 1- 2) Il paziente R.S. di anni 21,

affetto da sindrome dell'X-Fragile, giunge all'osservazione

a giugno del 2009, presenta un ritardo mentale di tipo

medio, atteggiamenti stereotipati (battito di mani, frasi

ripetute), avversione al contatto fisico. Il livello di collaborazione

iniziale consente d'effettuare una visita

preliminare approssimativa, da completare in sala operatoria.

Tuttavia la prima visita, lascia presagire la possibilità

di intraprendere un percorso educativo, con

l'obiettivo di ottenere un aumento del livello collaborativo.

All'esame radiografico presenta un edentulia

parziale a causa di precedenti trattamenti di chirurgia

estrattiva, con la perdita dei seguenti elementi: 1.4,

1.6, 2.4, 2.6, 2.8, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 4.8. L'elemento 1,7 è

mesializzato. I restauri in composito presenti sono effettuati

in modo corretto e risultano sani. L'elemento

1.5 presenta un precedente trattamento endodontico

in cui la non corretta chiusura dell'apice, a causa della

formazione di una falsa strada, probabilmente durante

la fase di alesaggio dei canali, ha provocato una reazione

peri-apicale di tipo ascessuale. La lesione peri-radicolare

causa ricorrenti fenomeni algici al paziente che frequentemente

alterano il suo stato emotivo e turbano il

riposo notturno. Lo stato di salute generale è buono, il

paziente non assume farmaci e non presenta pregresse

malattie. I controlli ematici di routine confermano lo

stato fisiologico di salute. Naturalmente considerato il

livello di collaborazione del paziente si propende per

il ricorso all'anestesia generale.

TRATTAMENTO PRELIMINARE (OPT 2) Il paziente viene

mantenuto in respiro spontaneo mediante intubazione

naso-tracheale, ottenuta con l'ausilio del fibro-scopio,

monitorato nei suoi parametri vitali e trattato con boli

ripetuti di Propofol in associazione a Fentalyn secondo

i protocolli anestesiologici. L'iniziale detartrasi mediante

strumento ad ultrasuoni e la revisione specifica parodontale,

mediante curettage manuale sottogengivale, permette di rilevare un tessuto sano sugli elementi residui,

il livello di igiene è accettabile e tutti gli elementi

presentano un livello di mobilità nella norma. Successivamente,

si provvede alla revisione delle vecchie

otturazioni, con eventuali rifiniture, dove necessario.

In ultimo, l'estrazione chirurgica del residuo radicolare

del 1.5. Enucleato il tessuto granulomatoso ed ascessuale,

il sito post-estrattivo viene revisionato e adeguatamente

disinfettato e deterso. Suture ad incrocio

a rapido riassorbimento sostengono spugne emostatiche

di fibrina, inserite nell'alveolo. TRATTAMENTO PRELIMINARE (OPT 2) Il paziente viene

mantenuto in respiro spontaneo mediante intubazione

naso-tracheale, ottenuta con l'ausilio del fibro-scopio,

monitorato nei suoi parametri vitali e trattato con boli

ripetuti di Propofol in associazione a Fentalyn secondo

i protocolli anestesiologici. L'iniziale detartrasi mediante

strumento ad ultrasuoni e la revisione specifica parodontale,

mediante curettage manuale sottogengivale, permette di rilevare un tessuto sano sugli elementi residui,

il livello di igiene è accettabile e tutti gli elementi

presentano un livello di mobilità nella norma. Successivamente,

si provvede alla revisione delle vecchie

otturazioni, con eventuali rifiniture, dove necessario.

In ultimo, l'estrazione chirurgica del residuo radicolare

del 1.5. Enucleato il tessuto granulomatoso ed ascessuale,

il sito post-estrattivo viene revisionato e adeguatamente

disinfettato e deterso. Suture ad incrocio

a rapido riassorbimento sostengono spugne emostatiche

di fibrina, inserite nell'alveolo.

PIANO DI TRATTAMENTO (Figg. 3 - 4 - 5 - 6) Dopo l'intervento

il paziente entra in un ciclo sedute di istruzione all'igiene

orale, associato a periodici controlli. Obiettivo del trattamento

è stimolare il paziente e i tutori, in merito alla

presa di coscienza dell'importanza di avere una corretta

igiene. Nel corso della terapia il paziente è diventato

sempre più autonomo nelle manovre di igiene domiciliare.

Considerato l'andamento del trattamento si

decide di riabilitare il paziente mediante capsule in

metallo-ceramica sostenute da impianti. Il trattamento

verrà effettuato in varie fasi in modo da monitorare

progressivamente l'esito della terapia inteso, non solo

come esecuzione di un intervento chirurgico di successo,

ma anche come progetto educativo di preparazione,

di un paziente affetto da ritardo mentale, alla corretta conservazione di una protesi che ha bisogno di esser

quotidianamente manutenzionata.

RIABILITAZIONE IMPLANTO-PROTESICA

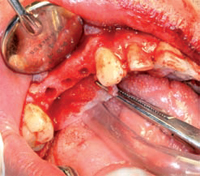

PRIMA FASE (OPT 3 - Figg. 7 - 8 - 9) Febbraio 2010, vengono

effettuati i primi tre impianti che sostituiscono

le radici di 1.4, 1.5, 1.6. Al momento dell'inserimento

gli impianti presentano una corretta stabilità primaria.

Il sito chirurgico viene suturato mediante fili riassorbibili.

Nei controlli successivi, effettuati in regime ambulatoriale,

viene effettuata la radiografia panoramica di

controllo, che testimonia la corretta posizione delle

fixture. Le suture e la ferita vengono periodicamente

revisionate con toilette a base di soluzione salina e lasciate

riassorbire spontaneamente.

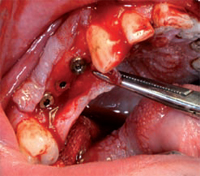

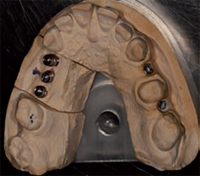

SECONDA FASE (OPT 4 - OPT 5 - OPT 6 - OPT 7 Figg. 10-

11 - 12) Aprile 2010, la radiografia di controllo conferma

la corretta guarigione ossea perimplantare. Maggio

2010, i successivi due impianti sostituiscono le radici

di 2.4 e 2.6. La radiografia post-operatoria conferma la

corretta posizione delle fixture. Ottobre 2010, il controllo

radiografico effettuato mostra la corretta osteointegrazione

delle cinque fixture, utilizzate per riabilitare

il mascellare superiore. Dicembre 2010, gli impianti

vengono scoperti, inserite le viti di guarigione e prese

le impronte di precisione per decidere sul modello in articolatore, l'inclinazione dei futuri abutments. Gennaio

2011, nonostante una certa avversione ad eseguire

l'esame radiografico post-operatorio, l'opt di controllo

e l'esame obiettivo, confermano l'assenza di infezioni

ossee perimplantari e la salute dei tessuti sovrastanti

gli impianti, nell'arcata superiore.

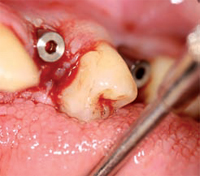

TERZA FASE (OPT 8 OPT 9 - Figg. 13 - 14 - 15 - 16 - 17)

Novembre 2011, in regime d'anestesia generale vengono

attivati gli abutments superiori e cementate le rispettive

capsule, nella stessa seduta si provvede alla fase chirurgica

di riabilitazione implantare del 3° quadrante.

L'opt post-operatoria di controllo, mostra una radiotrasparenza sospetta sull'impianto in posizione 3.6,

in assenza algia. Dicembre 2011, l'opt di controllo ad

un mese dall'intervento mostra la guarigione del

tessuto osseo perimplantare in posizione 3.6, l'esame

obiettivo intraorale mostra un tessuto sano nello spazio

sovrastante le fixture. Il miglioramento del livello di

collaborazione consente di eseguire dei controlli occlusali,

oltre la consueta detersione del sito post-operatorio

in regime ambulatoriale.

La riabilitazione protesica sarà conclusa nel corso del

2012, con l'attivazione delle capsule sul 3° quadrante,

i successivi controlli occlusali e le periodiche sedute

di igiene professionale.

OPT 8 |

OPT 9 |

Fig 16 |

Fig 17 |

BIBLIOGRAFIA

- G. Neri, M. Genuardi, Genetica umana e medica. Elsevier Masson, ed. 2007, ISBN 88-214-2917-0

- GeneClinics.org - "FMR1-Related Disorders", Robert A. Saul e Jack C. Tarleton, GeneReview (24 maggio 2005)

- Nature.com - "From MRNP Trafficking to Spine Dysmorphogenesis: The Roots of Fragile X Syndrome", Claudia Bagni e William T. Greenough, Nature Reviews

Neuroscience, 6, 376-387 (2005)

|

![]()

La sindrome dell'X fragile (o sindrome di

Martin-Bell o FraX) è una malattia genetica

umana causata dalla mutazione del gene

FMR1 sul cromosoma X, mutazione presente in un

maschio su 4000 e in una femmina su 6000. Il nome

"X-Fragile" deriva dal fatto che la mutazione del DNA

provoca una modificazione della struttura del cromosoma

X che visto al microscopio presenta una "strozzatura"

nella regione terminale del cromosoma X (q27.3),

dove è situato il gene FMR1.

La sindrome dell'X fragile (o sindrome di

Martin-Bell o FraX) è una malattia genetica

umana causata dalla mutazione del gene

FMR1 sul cromosoma X, mutazione presente in un

maschio su 4000 e in una femmina su 6000. Il nome

"X-Fragile" deriva dal fatto che la mutazione del DNA

provoca una modificazione della struttura del cromosoma

X che visto al microscopio presenta una "strozzatura"

nella regione terminale del cromosoma X (q27.3),

dove è situato il gene FMR1.

TRATTAMENTO PRELIMINARE (OPT 2) Il paziente viene

mantenuto in respiro spontaneo mediante intubazione

naso-tracheale, ottenuta con l'ausilio del fibro-scopio,

monitorato nei suoi parametri vitali e trattato con boli

ripetuti di Propofol in associazione a Fentalyn secondo

i protocolli anestesiologici. L'iniziale detartrasi mediante

strumento ad ultrasuoni e la revisione specifica parodontale,

mediante curettage manuale sottogengivale, permette di rilevare un tessuto sano sugli elementi residui,

il livello di igiene è accettabile e tutti gli elementi

presentano un livello di mobilità nella norma. Successivamente,

si provvede alla revisione delle vecchie

otturazioni, con eventuali rifiniture, dove necessario.

In ultimo, l'estrazione chirurgica del residuo radicolare

del 1.5. Enucleato il tessuto granulomatoso ed ascessuale,

il sito post-estrattivo viene revisionato e adeguatamente

disinfettato e deterso. Suture ad incrocio

a rapido riassorbimento sostengono spugne emostatiche

di fibrina, inserite nell'alveolo.

TRATTAMENTO PRELIMINARE (OPT 2) Il paziente viene

mantenuto in respiro spontaneo mediante intubazione

naso-tracheale, ottenuta con l'ausilio del fibro-scopio,

monitorato nei suoi parametri vitali e trattato con boli

ripetuti di Propofol in associazione a Fentalyn secondo

i protocolli anestesiologici. L'iniziale detartrasi mediante

strumento ad ultrasuoni e la revisione specifica parodontale,

mediante curettage manuale sottogengivale, permette di rilevare un tessuto sano sugli elementi residui,

il livello di igiene è accettabile e tutti gli elementi

presentano un livello di mobilità nella norma. Successivamente,

si provvede alla revisione delle vecchie

otturazioni, con eventuali rifiniture, dove necessario.

In ultimo, l'estrazione chirurgica del residuo radicolare

del 1.5. Enucleato il tessuto granulomatoso ed ascessuale,

il sito post-estrattivo viene revisionato e adeguatamente

disinfettato e deterso. Suture ad incrocio

a rapido riassorbimento sostengono spugne emostatiche

di fibrina, inserite nell'alveolo.